Unter einem Himmel – Von Mustern und anderen Wesen

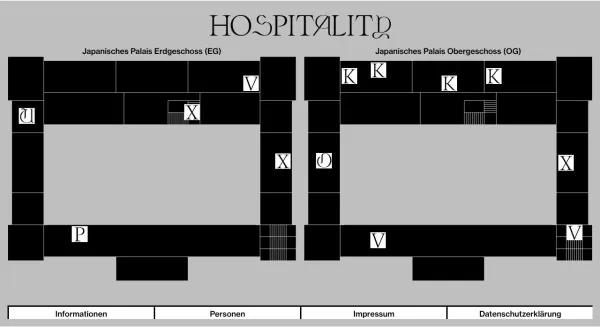

Eröffnung: Donnerstag, 25. April 2024/ 18 Uhr, Japanisches Palais Dresden

Die Teilnehmenden des Studiengangs wurden von den Staatlichen Ethnologischen Sammlungen Sachsen zu einer Intervention innerhalb der Dauerpräsentation "Dialog unter Gästen" im Damaskuszimmer in Dresden eingeladen.

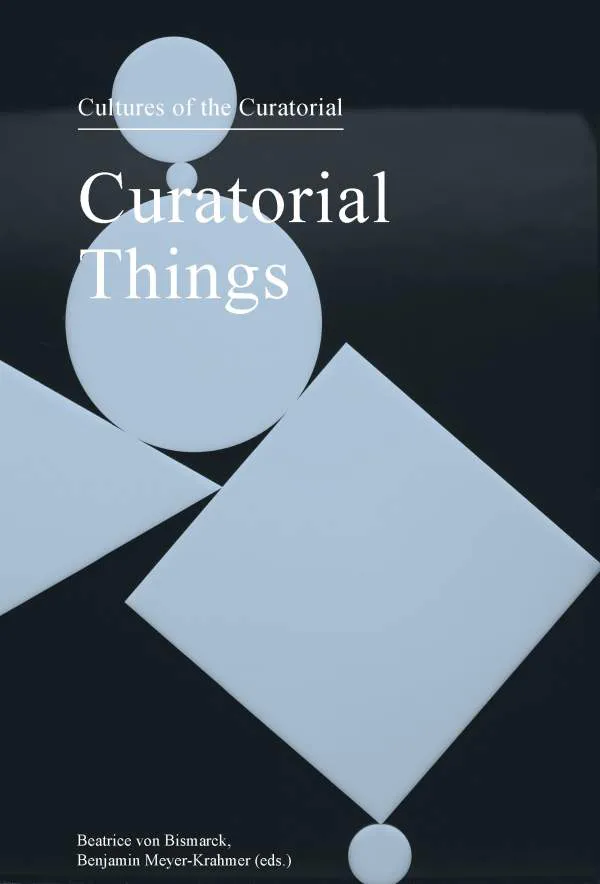

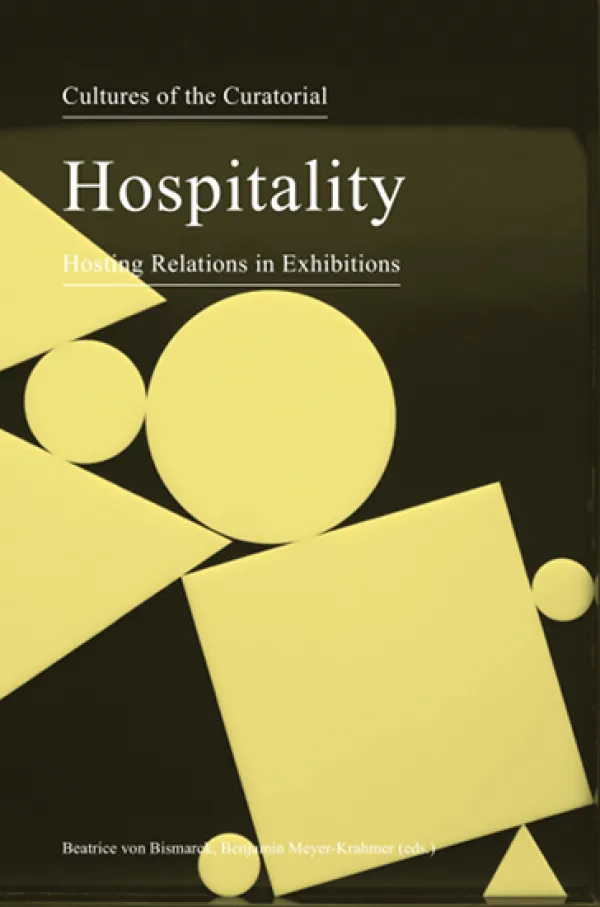

Kulturen des Kuratorischen ist ein weiterbildendes Studienangebot, das anwendungsorientierte Forschungspraxis mit wissenschaftlicher Reflexion verbindet. Es wendet sich an Menschen mit unterschiedlichen disziplinären oder professionellen Hintergründen: der verschiedenen Künste — bildende Kunst, Tanz, Theater, Film, Architektur, Design und Musik —, der Kulturvermittlung, der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften. Sie vereint, dass sie an einer engagierten Arbeit im kulturellen Feld interessiert sind und sich in konzentrierter, wissenschaftlich fundierter Weise Zusatzqualifikationen für ihre zukünftige berufliche Praxis im Bereich des Kuratorischen aneignen wollen.

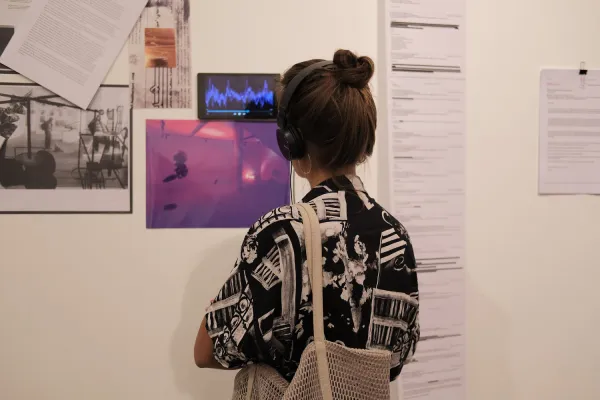

Das Kuratorische versteht sich dabei als eine kulturelle Praxis, die über das Ausstellungsmachen selbst deutlich hinaus geht und sich zu einem eigenen Verfahren der Generierung, Vermittlung und Reflexion von Erfahrung und Wissen entwickelt hat. Das Studienprogramm Kulturen des Kuratorischen vermittelt entsprechend nicht allein Methoden der Konzeption, Organisation und Durchführung kuratorischer Projekte, sondern ebenso die theoretischen Mittel zur Analyse, Erörterung und Weiterentwicklung von Ausstellungen und anderen Formen der Kulturvermittlung in einem transdisziplinären und transkulturellen Kontext.

Welche Relevanz besitzt das Kuratorische im kulturellen Feld unter den Bedingungen der Globalisierung? Wie verhalten sich Verfahren, Strategien und Effekte des Kuratorischen zu denen der Kunst und der Wissenschaft? Wo liegen Gemeinsamkeiten oder Perspektiven des gegenseitigen Austauschs? Welche Eigenheiten zeigt das Kuratorische in den Einzelkünsten und welche Formen nimmt es in unterschiedlichen Kulturen an? Welche Funktionen kommen dem Kuratorischen in den jeweiligen ästhetischen, gesellschaftlichen oder ökonomischen Zusammenhängen zu?

Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt des Studienprogramms Kulturen des Kuratorischen. Ein Team von Lehrenden der HGB und internationalen Gästen aus Kunst, Wissenschaft und kuratorischer Praxis gestaltet über vier Semester das Angebot des weiterbildenden Studiums. Es ist so angelegt, dass es auch berufsbegleitend studiert werden kann.

Der Studiengang Kulturen des Kuratorischen bindet eine Vielzahl von internationalen Gästen aus den Bereichen der Künste, der kuratorischen Praxis und unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern in sein Programm ein. Sie sind integrierter Bestandteil der Blockveranstaltungen sowie Teilnehmer*innen der verschiedenen regelmäßig stattfindenden diskursiven Formate - Panels, Vorträge, Tagungen - die zentrale Fragestellung, die die Forschung zu und mit dem Kuratorischen weiterentwickeln, aufgreifen.

Gäste waren bisher Jennifer Allen, Pierre Bal-Blanc, Bassam el Baroni, Tulga Beyerle, Daniel Birnbaum, Claire Bishop, Gabriele Brandstetter, Sabine Breitwieser, Sabeth Buchmann, Nanne Buurman, Binna Choi, Hans D. Christ, Carolyn Christov-Bakargiev, Barbara Clausen, Alice Creischer, Dieter Daniels, Pip Day, Clémentine Deliss, Atul Dodiya, Helmut Draxler, Iris Dressler, Antke Engel, Loretta Fahrenholz, Fehras Publishing Practices, Veza Maria Fernandez Ramos, Rike Frank, Anselm Franke, Lorenzo Fusi, Sigrid Gareis, Heike Gfrereis, Liam Gillick, Greater Form (Philipp Rödel, Lina Ruske), Wiebke Gronemeyer, Ayse Gülec, Erik Hagoort, Angela Harutyunyan, Maria Hlavajova, Adrian Heathfield, Anna Lena von Helldorf, Marcus Herbst, Nikolaus Hirsch, Hannah Hurtzig, Kino in Bewegung, Jutta Koether, Christian Kravagna, Kulturbahnhof e.V. (Yvonne Anders und Mandy Gehrt), Vera Lauf, André Lepecki, Maria Lind, Andrea Linnenkohl, Florian Malzacher, MdbK mobil (Manu Washaus), Ari Benjamin Meyers, Matthias Michalka, Maureen Mooren, Maria Muhle, Matthias Mühling, Vanessa Joan Müller, Christian Philipp Müller, Monica Narula, Susanne Neubauer, Marion von Osten, Philipp Oswalt, Sarah Pierce, Raqs Media Collective, Marcelo Rezende, Dorothee Richter, Michael Riedel, Irit Rogoff, Stefan Römer, Willem de Rooij, Hartmut Rosa, ruangrupa, Eran Schaerf, Yorgos Sapountzi, Jörn Schafaff, Kerstin Schankweiler, Peter Schneemann, Jana Scholze, Mario Schulze, Maya Schweizer, Shuddhabrata Sengupta, Avinoam Shalem, Payam Sharifi, Simon Sheikh, Andreas Siekmann, Bennett Simpson, Gayatri Sinha, Nanette Snoep, Lucy Steeds, Barbara Steiner, Gregor Stemmrich, Nora Sternfeld, Hito Steyerl, Leire Vergara, Anton Vidokle, Dan Voh, Hortensia Völckers, Hilke Wagner, Jenny Walden, Victoria Walsh, Katharina Weinstock, Eyal Weizman, Victoria-Luise Welsh, Thomas Weski, Karin Wieckhorst, Ulf Wuggenig, Jun Yang, Benjamin Zachariah, Beti Žerovc, Tirdad Zolghadr, u.a.

Das Studienprogramm Kulturen des Kuratorischen arbeitet mit internationalen Kooperationspartnern zusammen. Der Austausch trägt dazu bei, Lehre und Forschung auf eine breite praktische und theoretische Basis zu stellen. Zu unseren Partnern zählen:

26.04. - 03.11.2024

Kulturen des Kuratorischen ist ein weiterbildender Masterstudiengang. Das Curriculum ist in folgende Module unterteilt:

- Geschichte und Theorie des Kuratorischen / Geschichte des Ausstellens

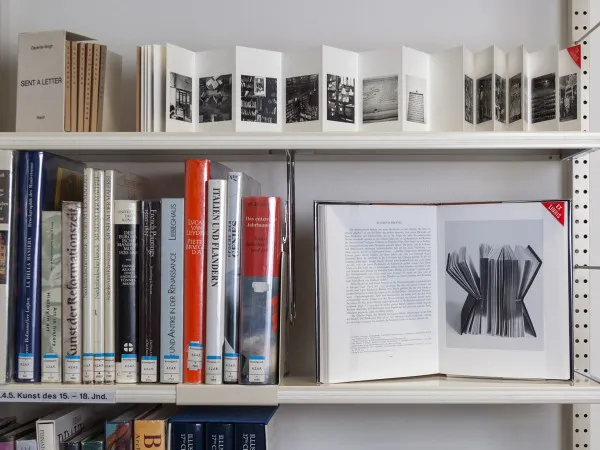

Im Mittelpunkt des Moduls steht das Format der Ausstellung in historischer Perspektive: die verschiedenen Beziehungsrahmen und die ästhetischen, kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen des Ausstellens. Es geht um die Geschichte und Entwicklung der öffentlichen Erscheinungsformen von Kunst und Kultur, außerdem um die unterschiedlichen Forschungsansätze im Umgang mit ihnen. Besondere Bedeutung kommt dem Verhältnis des Kuratorischen zur künstlerischen Praxis einerseits und zur wissenschaftlichen Theorie andererseits zu. - Kunstgeschichte und -theorie der Moderne und der Gegenwart

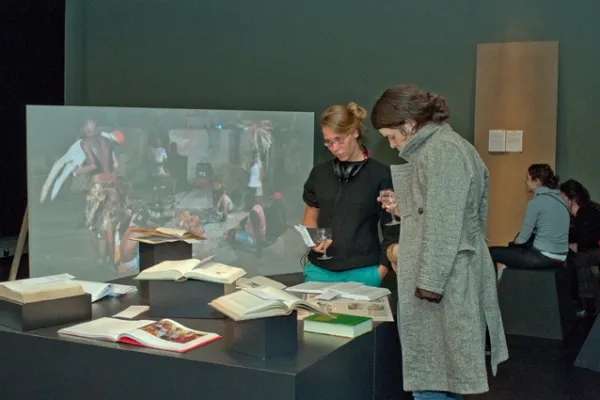

Das Modul bietet einen Überblick über die wesentlichen künstlerischen Positionen und Kunstströmungen von 1800 bis heute, die Relevanz für das Kuratorische besitzen. Es behandelt historische und zeitgenössische künstlerische Arbeiten und Positionen, Kunstdiskurse und -theorien, die für das Verständnis der Kunst und Kultur seit der Moderne grundlegend sind. Stichworte sind Gesamtkunstwerk, Installation, Kontextorientierung, Selbstorganisation und Teamwork, der künstlerische Arbeitsbegriff, die künstlerische Vermittlung und die Dematerialisierung des Kunstobjekts. - Forschungspraxis I: Kuratorisches Projekt

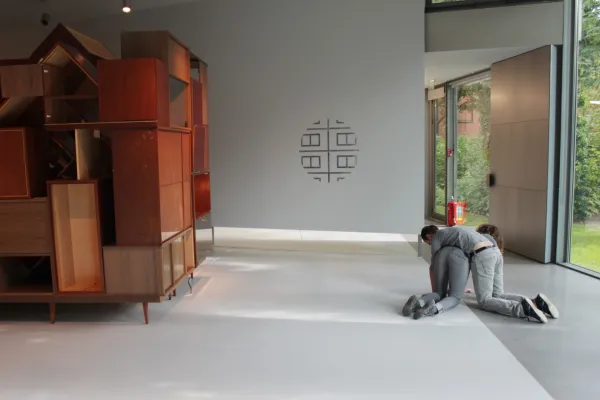

Im Mittelpunkt stehen kuratorische Kernkompetenzen in der Praxis. In kleineren Gruppen gilt es, sämtliche Schritte der kuratorischen Arbeit von der Konzeption bis zur Realisierung zu absolvieren und diese zugleich reflektierend auf ihre Bedingungen und Potentiale zu überprüfen. Das Projekt wird von den Gruppen jeweils auf eine ausgewählte Institution hin ausgerichtet. - Geschichte und Theorie des Kuratorischen / Transdisziplinarität

Gegenstand sind Vermittlungs- und Präsentationsformen der bildenden Kunst im Verhältnis zu denjenigen anderer Disziplinen - des Tanzes, des Theaters, des Films, der Musik, der Literatur, Architektur, Anthropologie oder auch der Naturwissenschaften. Sie erscheinen im Kontext der wissenschaftlichen Diskurse und Methoden, die das Studium und die Erforschung der unterschiedlichen Disziplinen bestimmen. - Geschichte und Theorie des Kuratorischen / Transkulturalität

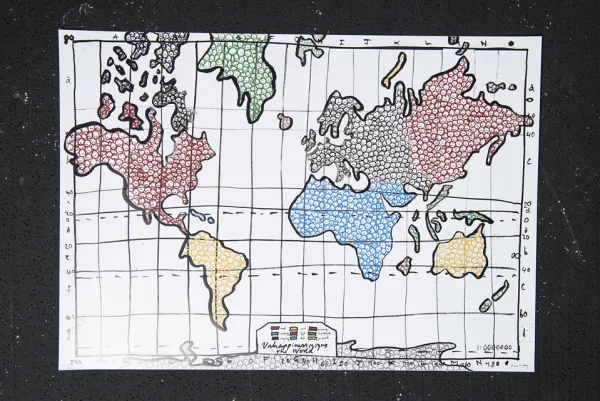

Das Modul gilt kuratorischen Praktiken in unterschiedlichen Kulturen. Im Vordergrund stehen die Verfahren, Strategien und Perspektiven, die kuratorisches Handeln in einem globalisierten kulturellen Feld prägen. Relevant sind sowohl die Bedingungen, unter denen die Mobilisierung von Menschen, Objekten und Informationen erfolgt, als auch die ästhetischen, ökonomischen, politischen und sozialen Implikationen und Effekte für die jeweiligen Kontexte. - Forschungspraxis II: Masterarbeit/Konzeption

Das Modul ist auf die eigenständige Konzeption und Entwicklung eines umfangreichen Projekts unter Bezugnahme auf theoretische und praktische kuratorische Methoden sowie relevante Wissensformen gerichtet. Mit einer selbst gewählten inhaltlichen Konzeption gilt es, eigene Verfahren und Methoden des Kuratorischen zu entwickeln, die in das kuratorische Abschlussprojekt sowie die schriftliche Abschlussarbeit münden. - Forschungspraxis III: Masterarbeit

Im Vordergrund steht die eigenständige Realisierung der Masterarbeit, bestehend aus dem kuratorische Abschlussprojekt und der schriftlichen Abschlussarbeit. Es geht darum, mit einer selbst gewählten inhaltlichen Konzeption ein kuratorisches Projekt umzusetzen und mit einer wissenschaftlich-theoretischen Forschung zu verschränken. Das Modul bildet den Abschluss des Studiums.

Kuratiert von Makoto Okajima und illustriert von Asuka Okajima

Herausgeben von SEA SONS PRESS

2024

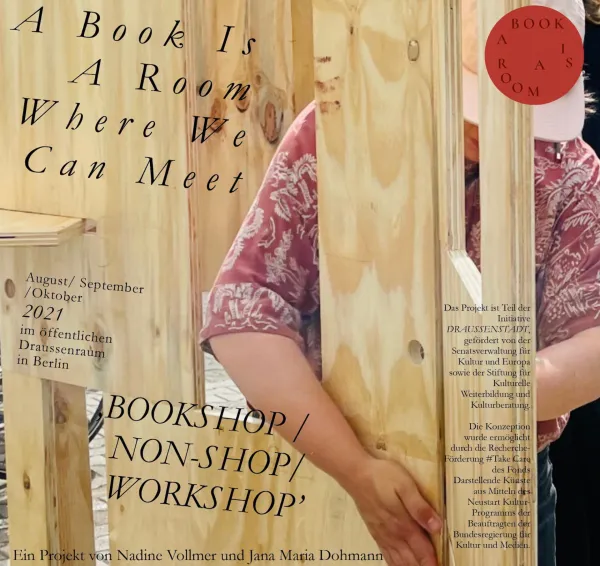

Die Initiative setzt sich mit dem Veranstalten von Talks und Filmscreenings während der Berlinale zum Ziel, den Austausch und die Vernetzung von Talent/Nachwuchsfilmemacher:innen im DACH-Raum zu fördern.

Kuratiert und geleitet von Elli Leeb, Sinje Irslinger, Clemens Meyer

Filmkuration von Enie Goetze, Lisa Heuschober, Alexander Lang, Jana Alina Tausendfreund, Juliette Vandame

Sinema Transtopia und Festsaal Kreuzberg, Berlin

14.02. + 20.02.2024

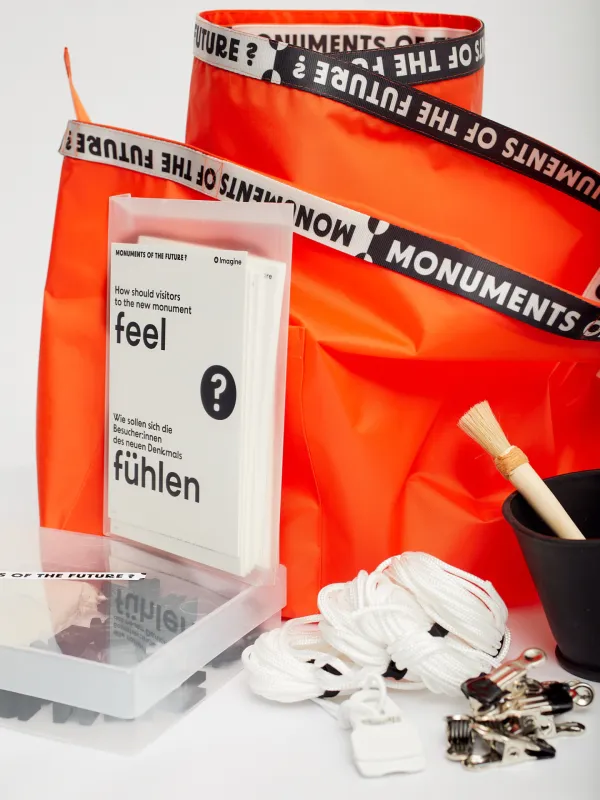

Co-Making Matters wird koordiniert von Viviane Tabach,

Haus der Statistik, Berlin

2024

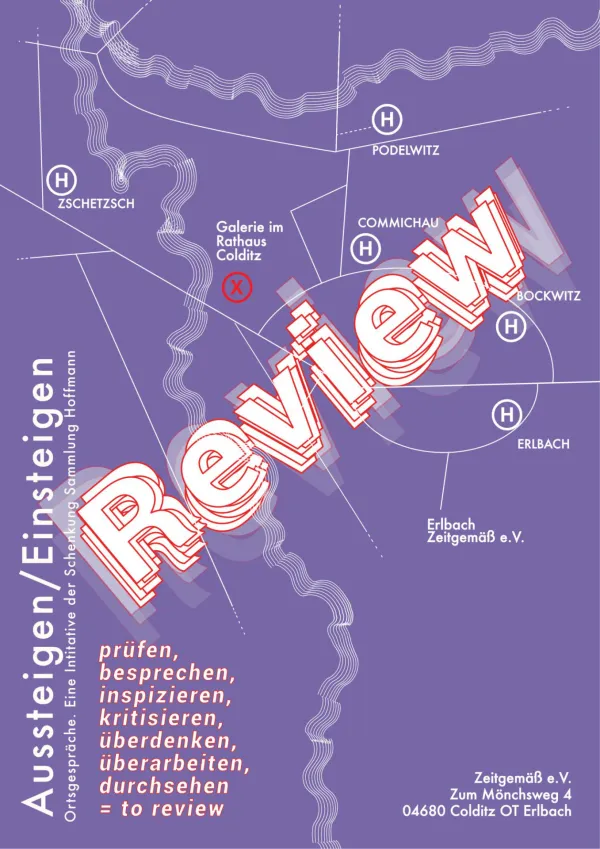

Künstler*innen: Olga Chernysheva, Nari Jo, Karl Lobo, Philipp Rödel und Sabrina Walter, Martin Schuster, Lisa Wölfel.

Kuratiert von Julianne Csapo im Rahmen der „Ortsgespräche“, einer Initiative der Schenkung Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden Podelwitz, Commichau, Bockwitz, Erlbach und Zschetzsch, Galerie des Rathauses Colditz

19.01. - 02.02.24

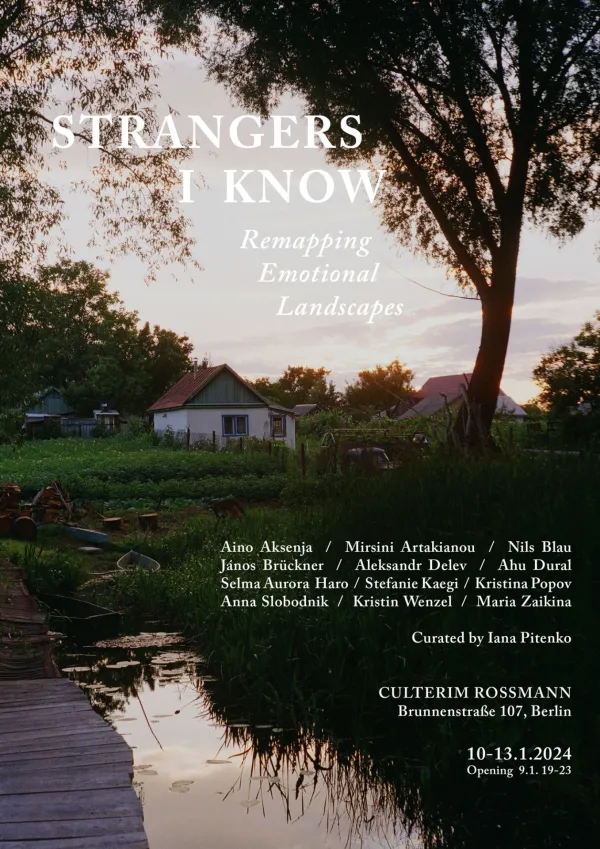

Künstler*innen: Aino Aksenja, Mirsini Artakianou, Nils Blau, János Brückner, Alexandr Delev, Ahu Dural, Selma Haro, Stefanie Kaegi, Kristina Popov, Anna Slobodnik, Kristin Wenzel, Maria Zaikina

Kuratiert von Iana Pitenko

Culterim Rossmann, Berlin

10.01. – 26.01.2024

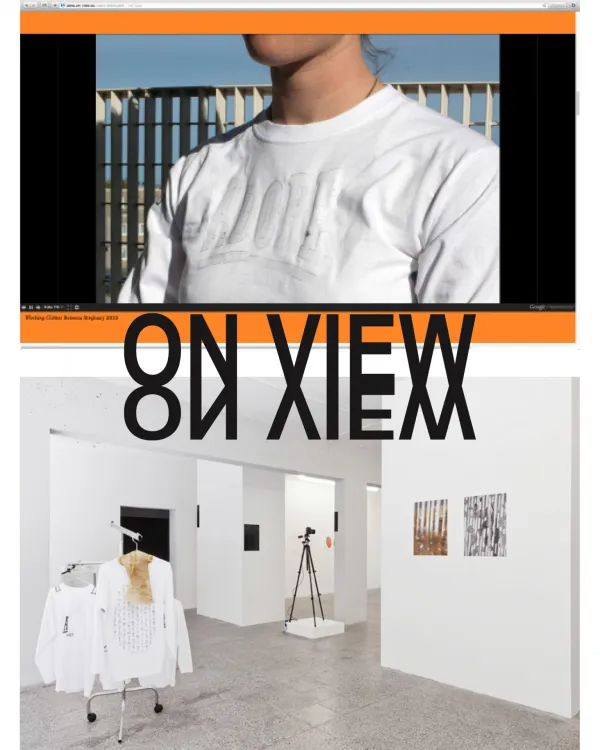

Künstler*innen: Frauke Boggasch, Yvonne Buchheim, Karolina Dreit vom Arbeitszyklus Working Class Daughters, Marie Donike, Silke Nowak, Jelka Plate, Anna Schapiro, Kï Lane Schmutz und Annika Stoll.

Kuratiert von Sandy Becker und Luise Richter

Chemnitz Open Space, Kunstsammlungen Chemnitz

06.01.2024

Künstler:innen: Johanna Blank, Sophie Hoyle, Michael Pleißner, Anne-Katrin Störmer, Abuzze von Schandel, Cat Woywod

Kuratiert von Lisa Dreykluft; Lektorat: Helen Stefanie Schneider; Plakatgestaltung: Robin Vehrs; Fotodokumentation: Maximilian Koppernock

durch blick galerie, Leipzig

24.06.–15.07.2023

Konzipiert von Sophia-Charlotte Reiser, Merle Petsch, Leopold Haas

Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig

29. Juni 2023

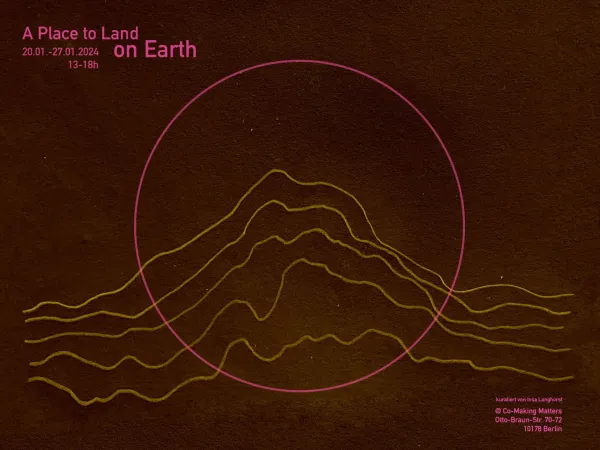

Kuratiert von Insa Langhorst in Zusammenarbeit mit Co-Making Matters.

Haus Der Statistik, Berlin

20.01. – 27.01.2024

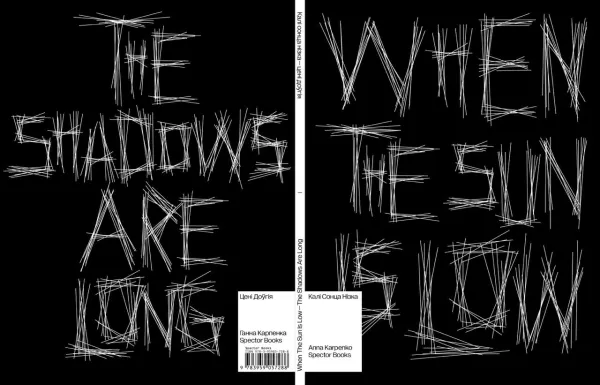

Ein Projekt von Anna Karpenko; Grafik: Malin Gwinner

Lecture in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, erschienen bei Spector Books

2023

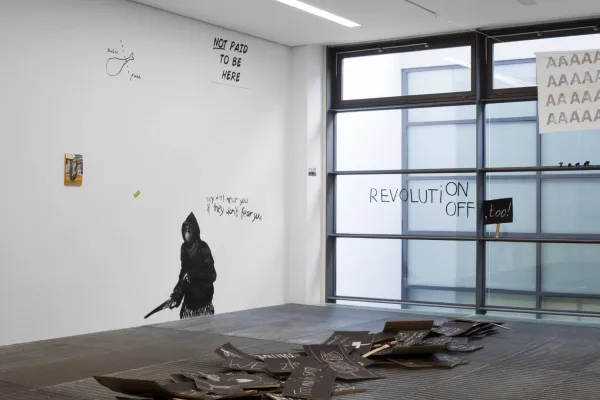

Künstler*innen: Edgar Calel, Alice Creischer, Jota Mombaça, Aykan Safoğlu, Mukenge/Schellhammer.

Kuratiert von Dereck Marouço Sant’Anna da Silva

Das Projekt ist gefördert von der Stiftung Kunstfonds, NEUSTARTplus Plattformen der bildenden Kunst und ist Teil des Project Space Festival Berlin 2023.

Kunstverein Soft Power, Berlin

11.06. – 25.06.2023

25.05. - 23.06.2023

Künstler*innen: Viviane Tabach, Katharine Tyndall, Theresa Zwerschke.

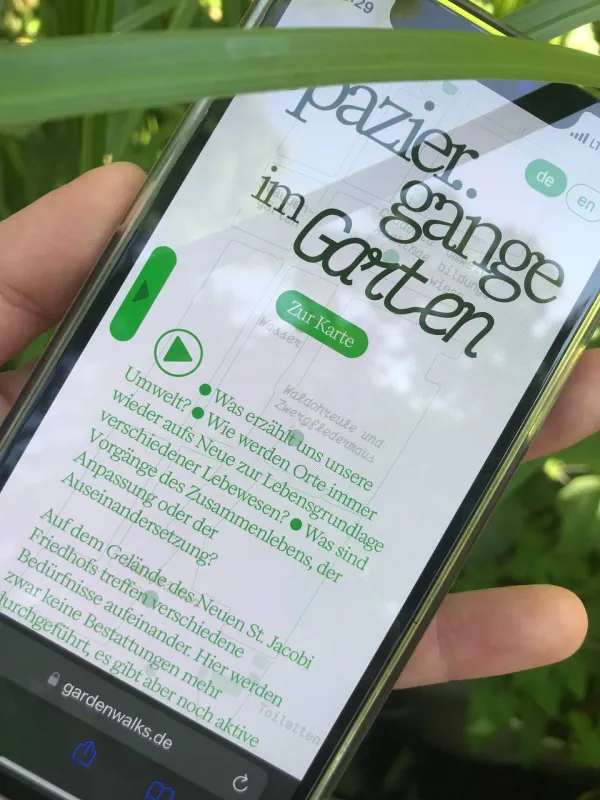

Kuratiert von Laura Stieg und Elisa Maria Schmitt; Graphik: Lina von Jaruntowski

Webseite: Lukas Siemoneit

Das Projekt wurde gefördert vom Kulturamt Neukölln.

Prinzessinnengärten Neukölln, Berlin

2023

Faserproduktion, wurde sich mit Kunst, Musik, Film, Workshops und

Gesprächen mit dem Wandel in der Stadt und über die Geschichten, die es hier zu erzählen gibt, auseinandergesetzt.

Künstler*innen: Jan Caspers, Paula Erstmann, Lucila Guichon, Anke Heelemann, Maryna Makarenko, Moritz Nitsche, Kristiane Petersmann, Ron Rosenberg, Tobias Zielony uvm.

Kuratiert von Martin Naundorf und Anne Diestelkamp als Auftaktveranstaltung des Festival OSTEN 2024.

Eine Zusammenarbeit mit Akademie der Künste Berlin, Kunsthochschule Weißensee Berlin, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Industrie- und Filmmuseum Wolfen, Frauenzentrum Wolfen. Gefördert durch: Land Sachsen-Anhalt, Bundeszentrale für politischen Bildung. Unterstützung von der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Kino Wolfen, Bitterfeld-Wolfen

30.06. – 02.07.2023

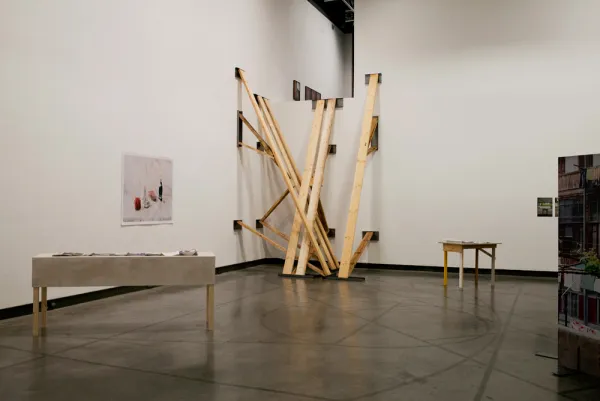

Künstler*innen: Anja Kaiser, Adam Nathaniel Furman, Anne Hofmann, Bambi van Balen, DJ Residue, Evgenij Gottfried, Ines Schaber, Julia Kiehlmann, Mandy Unger, Marc Herbst, Mareike Hornof, Nailé Sosa Aragón, Tobi Fabek

Kuratiert vom KV — Verein für Zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. Tuan Do Duc,

Rebekka Bauer, Tuan Do Duc, Christian Doeller, Diana Felber, Katharina Köhler, Kilian Schellbach, Tobias Tietze, Nora Wehofsits, Margarita Wenzel, Juliane Wenzl.

Gefördert von: Kulturamt der Stadt Leipzig, Kulturförderung des Freistaates Sachsen, Stiftung Kunstfonds/NEUSTART KULTUR/ Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien; Sponsoring von: Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co.KG, Die Behrens-Gruppe

Plastikpark, KV — Verein für Zeitgenössische Kunst Leipzig e.V.

09.06. – 15.07.2023

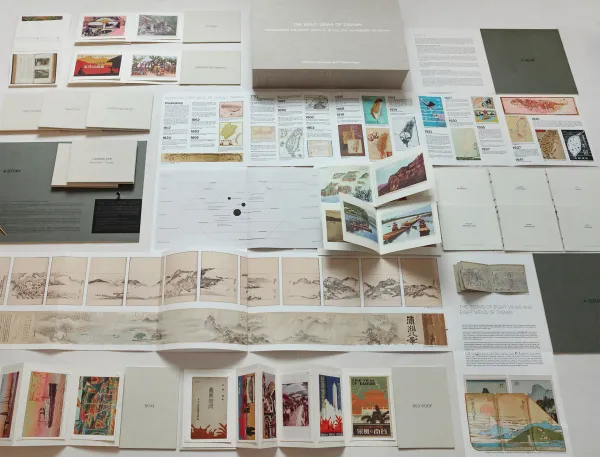

Konzipiert von Martha Schwindling und Marlene Oeken für und mit dem Goethe-Institut Washington. Grafikdesign: Jonas Fechner.

Berlin und Washington, 2023

Künstlerisches Buchprojekt in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Marlene Milla Woschni, 2021. Von: Maria Junker, Lucie Klysch, Marlene Milla Woschni.