Was ist Kunst?

Eine Auffassung der Lehre an einer Kunsthochschule setzt voraus, daß wir schon verstehen, was Kunst ist, auch wenn dieses Verstehen nicht ausdrücklich, nicht reflektiert ist.

Man sagt gern, Kunst kann nicht definiert werden; zu vieles Verschiedenes kann Kunst sein. Man befürchtet wohl auch, ihr damit Grenzen zu setzen, ihre Ausübung zu beschränken. Es ist aber eigentlich leicht, eine umfassende Definition der Kunst zu geben. Es gibt alte Bedeutungen des Wortes, die in einer solchen Definition mitgedacht werden sollten. Und es gibt alte Tätigkeiten, die als künstlerische erkennbar sind, die da sind, bevor das Wort Kunst da ist. Beide Umstände erweitern die Definition.

Ein Ursprung der Kunst ist das Sakrale: die Kulthandlung, Religion, Mythos. Für die Griechen dann war Kunst Techné, Können. Die Kunst ist demnach alles, was der Mensch kann, aber nicht von Natur kann, was er erlernen, erproben, üben muss: Schifffahrt, Schuhe herstellen, Tische bauen, einen Staat lenken, Krieg führen, eine Rede halten, die in Bewunderung versetzt. Der Begriff der Wissenschaften als freie Künste, artes liberales, legt nahe, daß Künste erst zu sich kommen, wenn sie aus kultischen und funktionalen Zusammenhängen entzogen sind. Freie Künste sind Beschäftigungen, die ihren Zweck in sich haben, nicht in einem Anderen. Weiter werden sie auch nicht nach Regeln ausgeübt, mechanisch, wie die artes mechanicae. Seit dem 18. Jh. wird Kunst als Ästhetik verstanden. Ästhetik meint die Sinne; hier hat Kunst zu tun mit der Sinnlichkeit als Quelle der Erkenntnis.

Die heute verbreitete Auffassung von Kunst als Diskurs dient nicht der Definition, weil damit nichts bezeichnet wird, was Kunst von anderen Praxen und Produkten unterscheiden würde.

Ich meine Kunst vor allem im neuzeitlichen Sinne von Ästhetik, berücksichtige aber auch die anderen Verständnisse, und schlage eine globale Definition für die heutige Zeit vor. Diese Definition schließt die Rückbezüge auf alles von Kulthandlung bis zur freien Ästhetik mit ein:

Kunst ist das Zusammensetzen gegebener Stoffe zu einem Körper, der Welt erschließt.

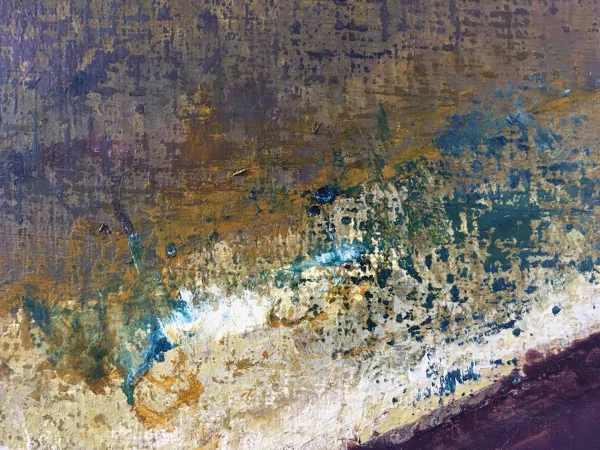

Die Stoffe können irgendwas sein: Klänge, Farben, Wörter, Stein, Licht, Bewegungen. Das Werk daraus ist etwas sinnlich wahrnehmbares, raum-zeitlich bestimmtes – ein Körper – und entsteht eben durch Zusammensetzen und -stellen des Materials, durch „Komposition“; das Werk ist ein „composé“, ein Kom-poniertes, (Deleuze/Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, 2005, s.153).

Das so zusammengesetzte Kunstwerk muss funktionieren: „das einzige Gesetz der Schöpfung ist, daß das Zusammengesetzte von ganz alleine steht. Die Künstlerin muss es so machen, daß es sich ganz von alleine aufrechthält, das ist das Schwierigste.“ (ebenda, 155)

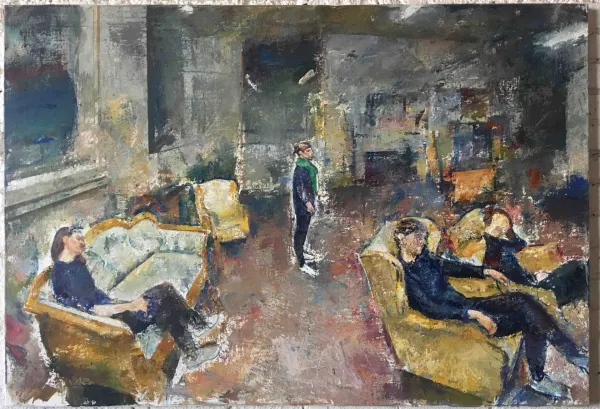

Es ist genau durch dieses Sich-Aufrechthalten, die Selbstständigkeit, Abgeschlossenheit gegenüber der Welt, daß ein Kunstwerk Welt erschließt. Erst wenn ein Werk in sich steht, kann es exemplarisch zeigen, wie es überhaupt ist, wenn etwas zustande kommt und besteht, sich behauptet in seinem Sein, so wie es ist. Das Werk drückt also Wirksamkeit und Eigenartigkeit exemplarisch aus. Im Werk hält sich ein Komplex an Teilen zusammen, verschiedene Zustände der Stoffe, verschiedene Farben und Texturen, verschiedene Klänge. So geht in ihm eine Welt auf.

Die Herkunft des Wortes Kosmos deutet diese Verbindung zwischen solchem Zusammensetzen und Welterschließung an. Altgriechisch Kosmos heißt das Weltganze und zugleich Schmuck, Zierrat. Das Wort spricht somit eine Identität zwischen dem kleinen gemachten Gegenstand und der Ordnung des Ganzen aus: das Werk als Mikrokosmos.

Die jeweilige Art der Zusammensetzung ist der Stil, der jeweilige Modus der Welterschließung. Der Begriff Stil wird oft falsch verstanden. Ein wirklicher Stil erschafft sich selbst, er ist nicht Ausdruck der Person. Der Stil ist auch nicht eine Marke, weder für eine „Position“ in einem „Diskurs“ noch für eine Produktreihe auf einem Markt. Ein wirklicher Stil ist unverwechselbar, weil in ihm eine eigene schöpfende Kraft ist, eine Genetik.

Beispiel: Der Stil Van Goghs besteht in den kleinen Binderstrichen und Kommata, die zu Wirbeln, Strudeln, Bündeln, tanzenden Feldern, Flüssen und Strömen zusammengesetzt sind. Wegen ihrer Masse müssen diese Zeichen, die Atome seiner Malerei, eher als Skulptur oder Relief denn als Malerei benannt werden (so der Maler und Schriftsteller Julian Bell, Van Gogh: A Power Seething, 2015). Der Stil Van-Gogh ist ein singulärer Modus der Welterschließung, sofern alles Mögliche, was zu einer Welt sichtbarer Dinge gehört, in ihm vorkommt als eine potentiell unendliche Reihe von Variationen. Alles was erscheint, erscheint im Modus dieser Striche, dieser kleinen Farbmassen: Weizenfelder, Postbeamter, Stühle, Wolken, Regenfälle, Sonnenstrahlen, Blumen, auch Hintergründe, also Wände oder Himmel (die den Raum begrenzen und gleichzeitig grenzenlos öffnen).

Bei dieser Art gemalten Bildes ist der Stil eine Abstraktion, von nichts abgeleitet, eine Abstraktion, die Gegenstände hervorbringt. Die Schwierigkeit ist es, den Zusammenhang unter den Variationen des Stils zu halten, und umgekehrt aus den Variationen die verschiedensten Dinge in ihrem jeweiligen Charakter hervorgehen zu lassen. Wenn die Dinge wirklich aus den Variationen des Stils heraufsteigen, wie die Körper aus den Atomen, ist es ein Wunder, weil nichts in der Welt vorgibt, daß solche Dinge in ihrem Wesen erscheinen können aus derart beschaffenen Farbmassen auf einer Leinwand.

Das Bild als dieses Zusammenhängende muss sich selbst erschaffen, es ist weder Kopie, noch Ausführung eines Programms. Es kommt zwar mit dem Gepräge eines einmaligen Komplexes an Umständen, bedingt durch Zeit und Ort der Entstehung. Das sind vor allem Vorbedingungen in der Geschichte der Gattung: Van Goghs Striche und seine Farben schulden etwas dem vorangegangenen Impressionismus und dem Pointilismus. Zusätzlich aber kommen ältere Stilmomente wieder, anachronistisch, außerhalb der Zeitreihe. Z.B. kommt etwas von der ägyptischen Malerei in Van Gogh wieder, mit ihren freistehenden Umrissen und Farbflächen.

Im unwahrscheinlich gelingenden Werk sehen wir, wie es ist, wenn eine Vielzahl und Vielfalt von Umständen – von Dingen, Stoffen, Kräften – so zusammenwirken, daß etwas Neues und zugleich Beständiges zustande kommt. Die Beziehung zur Ästhetik, als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis, besteht in diesem Zusammenspiel von Einmaligkeit, Singularität und Konkretheit einerseits, und Universalität anderseits, in einem Überleben des Bildes über die persönlichen und kulturellen Umstände hinaus. Das gelungene Werk führt vor, wie Wahrnehmung funktioniert: daß ich ein Mindestmaß an Stabilität im Wandel meiner Erfahrung behalte, und ein Höchstmaß an Wandel trotz der Notwendigkeit der Stabilität.

Wir erfahren diese Wirksamkeit unmittelbar, wenn ein Werk uns stark bewegt, erschüttert, die Lust bereitet, von der Nietzsche sagt alle Lust will Ewigkeit… tiefe Ewigkeit, wenn die Erfahrung hier und jetzt vorm Bild eine kosmische Dimension ahnen lässt. Ein solches Werk kann alles Mögliche sein, wenn es nur dieses Dauernde schafft: es kann eins der vielen Öl-Bilder von Van Gogh sein, oder ein Tanz, ein Jazz-Konzert, eine mesoamerikanische Schale, ein Garten, ein Brief, eine zugleich feierliche und entspannte Begrüßung, ein Abendessen, bei dem alle merken, daß der größere Zusammenhang ihres Lebens wie in einem Prisma an dem Abend gegenwärtig, in seiner Größe fühlbar wird. (In ähnlichem Sinne war bei den Römern ein eintretendes Schweigen der Gruppe das Zeichen, daß eine Gottheit anwesend ist).

Dieser Zugang zu einer Definition der Kunst war zunächst ein theoretischer. Damit die theoretische Auffassung von Kunst nicht leer und abstrakt ist, seinen Gegenstand nicht verfehlt, muss es eine Erfahrung geben. Es ist nicht klar, daß alle diese Erfahrung haben. Es ist nicht klar, daß Leute, die Kunsttheorie und -Kritik betreiben, die Ausstellungen kuratieren, die Kunsterfahrung kennen oder sich an sie erinnern, wenn sie an „Kunst“ denken. Es gibt einen ästhetischen Modus der Erfahrung. Sie hat eine eigene Stofflichkeit, sie fühlt sich anders an, sie besteht in einem veränderten Verhältnis zur Welt. Es gibt keinen stehenden Begriff, der diese Erfahrungsstofflichkeit, dieses andere Weltverhältnis sicher für alle sichtbar macht.

Der Philosoph John Dewey (Art as Experience, 1934) hat diese spezifische Erfahrungsqualität beschrieben und erklärt. Für Dewey steht die Kunsterfahrung in einem Kontinuum mit Alltagserfahrungen des Ästhetischen, mit dem Ästhetischen sozusagen im Rohzustand, en pleine aire, im Freien. Wenn das Ästhetische in alltäglicher Erfahrung würzelt, ist es umgekehrt diese ästhetische Qualität in Erfahrung, welche Erfahrung überhaupt erst zur Erfahrung mach: die Verbundenheit aller Augenblicke einer Erfahrung durch ihre gesamte Dauer hindurch; eine gewisse zeitliche Struktur, von Spannung zur Auflösung und Erfüllung; die Gefährlichkeit aller Erfahrung, das Spannungsfeld zwischen Gelingen und Scheitern. Diese Verbundenheit der Momente von Erfahrungen macht aus Beziehungen zu einer Umwelt ein Leben in einer Welt.

Seine Beispiele nimmt Dewey, demokratisch, aus dem Alltagsleben der Menschen seiner Zeit: das Vorbeirauschen der Feuerwehr; das Ausbaggern eines Riesenlochs in der Erde; ein Kletterer an einem Kirchturm; Arbeitende, die ungesichert hoch oben in der Luft sich Feuerrote heiße Nieten zuwerfen; die gespannte Anmut einer Baseball-Spielerin vor dem Wurf; das Pflegen des eigenen Gartens; das Stochern in glimmernden Kohlen; das geschärfte Wachsein aller Sinne eines steinzeitlichen Jägers.

Der Unterricht

Lernen vs. MachenLernen heißt, noch nicht zu können. Es ist der falsche Ansatz, zu glauben schon als Studierende fertige Kunst machen zu können und müssen, noch schlimmer, schon „Künstlerin“ sein zu müssen. Die Wörter Kunst und Künstlerin sollen überhaupt mit Vorsicht in eigener Sache gebraucht werden. Das Studium soll eine Phase sein, so viel wie möglich aus der Überlieferung aller Kunst aller Kulturen aller Zeiten kennen zu lernen, und sich mit Material und Arbeitsweisen zu erproben. Bei der Wahl des Materials ist es gut, gleichzeitig in die Tiefe und die Breite zu gehen, benachbarte Disziplinen auszuprobieren aber auch eine oder zwei Sache konzentriert zu machen. Man braucht kein Endprodukt vor sich haben.

Solche Lernprozesse haben eigene Entwicklungszeiten, Stoffwechsel, Verdauung. Aus verschiedenen Richtungen wird Druck ausgeübt, das Lernen zu beschleunigen, entgegen seinem natürlichen Wachstum. Gegen diese Zumutungen, vom Markt, von der offiziellen Welt des „Kunstdiskurses“, kann man nicht direkt Widerstand leisten, man kann sich dem aber abwenden und einen eigenen Schonraum pflegen. Genau diese Art von Schonraum ist seit ein paar Jahrtausenden der Sinn der vielen Akademien, der „höheren“ Bildungsanstalten. Sie sind allesamt Elfenbeintürme, wie der in Michael Endes Unendliche Geschichte, wo er das Kraftzentrum, nicht das Machtzentrum bildet.

Fernziel des Studiums ist es, Fähigkeiten zu erwerben, künftig selbständige Werke zu entwickeln. Der Weg dahin ist aber ein Umweg. Im Film Stalker von Andrej Tarkowski, können Menschen nur mit einem Ortsführer, dem Stalker, durch die „Zone“ zu dessen Kern, zum Raum des Wunsches, vordringen. Die Zone ist ein eigenwilliger, beseelter Ort. Seine Seele ist nicht-menschlich und für den Menschen unbegreiflich, so wie das Wesen des menschlichen Wünschens den Menschen unbegreiflich ist. Durchkommen ist nur möglich auf dem Zigzag-Weg, der von Wurfgeschossen vorgegeben wird. Es sind Nieten mit einem hellen Tuchfetzen als Schweif, die der Stalker immer wieder schräg zum Ziel ins hohe Grass wirft.

Tarkowski, wie Ende, war einer der großen Mythologen der Kunst im 20. Jahrhundert. In einem anderen Film, Spiegel, ist eine Szene in der ein Junge von der Seite gesehen im Schnee steht, im Hintergrund eine Landschaft mit spielenden Kindern, als in einer Einstellung ohne Kamerabewegung ein Vogel auf seinen Kopf fliegt. Ohne sich sonst zu bewegen, beginnt er langsam die Hand um ihn zu schließen.

Der Gegenstand der Beobachtung als das Bestimmte, Nicht-Beliebige

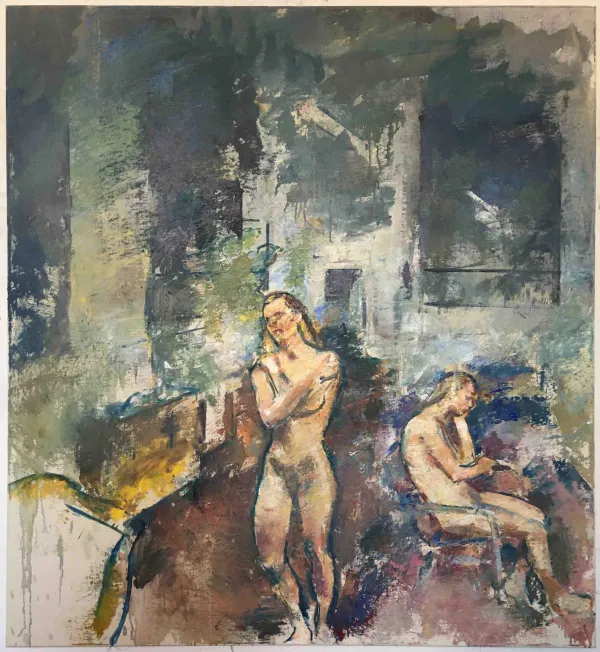

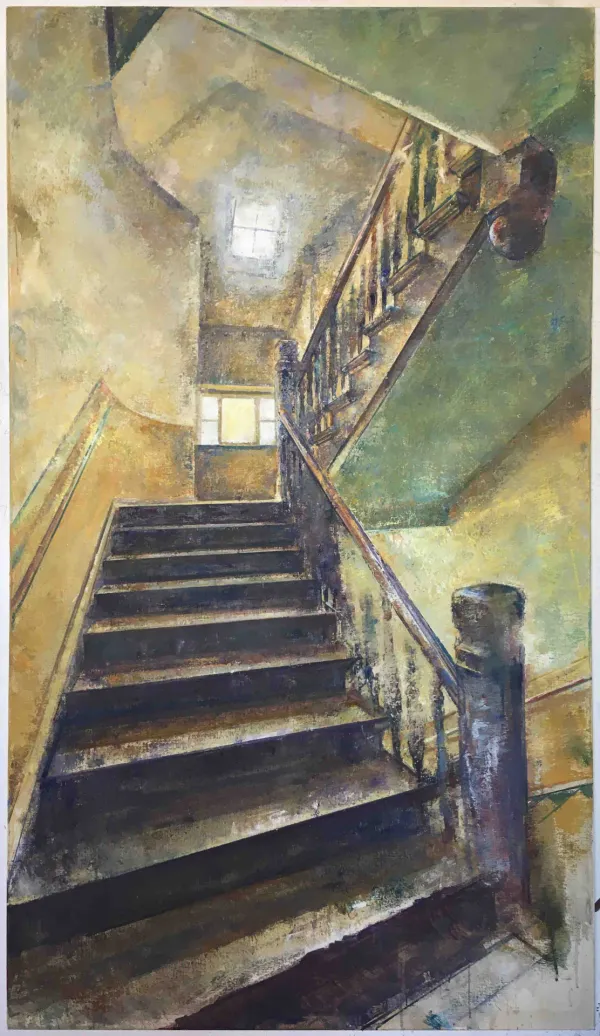

Der Unterricht bei mir ist auf das Malen und Zeichnen nach Beobachtung und die Einführung in die Ölmalerei beschränkt. Im Unterricht versuchen wir, einen jeweils gegebenen Gegenstand, d.h. eine Ansicht in einen Raum, zu malen oder zu zeichnen. Das Ziel der Übung: Rechenschaft abzulegen vom Gesehenen. Gleichzeitig geht es darum, vom Akt des Sehens selbst Rechenschaft abzulegen.

Als Lernübung hat diese Art Aufgabe Vorteile. Ich kann mich an einem durch und durch bestimmten Gegenüber unendlich abarbeiten. Es dient als Fall eines Seienden überhaupt, eines Ereignisses des Erscheinens überhaupt, eines Akts der Wahrnehmung überhaupt. Der Gegenstand, als dieses Erscheinende, gibt sich vertraut, als bereits allgemein bekannt, und erweist sich beim Malen als einzeln und komplex und damit nicht endgültig zu fassen. Das Gesehene entzieht sich. Es ist jedoch nicht beliebig, sondern bleibt sich immer gleich, behauptet sich in seiner Bestimmtheit und Verlässlichkeit. Der weiße Krug aus Emaille, den ich auf den Boden gestellt habe, ist immer noch da, wenn ich ihn nicht weggeräumt habe. Ich kann ihn aber nicht erschöpfend als Bild wiedergeben so, daß ich sagen würde, niemand wird ihn je wieder malen können und irgendwas Neues hinzufügen.

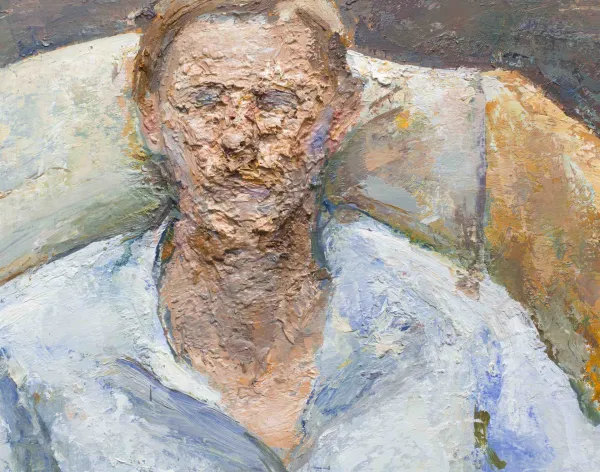

Sobald ich anfange, etwas vor mir zu malen, bin ich bei einem Anderen, einem Unverwandten, dem jeweiligen Material, der physischen Beschaffenheit des Bildes, und komme eigentlich nie wieder raus. Wie immer ich male oder zeichne, ist der erste Akt eine Manipulation vom Material und damit eine Abstraktion gegenüber dem Gegenstand. Alberto Giacometti wiederholte häufig, daß es unmöglich geworden ist, etwas nach der Natur zu machen und je zu Ende zu kommen, weil das Gesehene an und für sich unteilbar ist, das Material des Bildes jedoch unendlich teilbar.

Wenn ich aber anfange, dieses unteilbar Gesehene zu malen, schneide ich sozusagen Teile heraus und es erweist sich auch als unendlich teilbar. Er liefert eine unendliche Reihe möglicher Teilwahrnehmungen im Akt des Malens, er besteht aus lauten Nuancen, Differenzen von anderen Dingen. Der wirklich geschaute Gegenstand, der uns vertraut vorkommt, ist, an sich, einmalig und unverwechselbar. Es sind die Bilder, die wir im Kopf haben, die uns fühlen lassen, wir kennen die Blume, wir haben schon Tausende Blumen gesehen. Giorgio Morandi bemerkte daher, non vi sia nulla di più surreale e di più astratto del reale, nichts ist surrealer und abstrakter als das Reale.

Wenn ich mich wirklich am Gegenstand halte, als etwas Unverfügbares, bin ich geschützt vor dem schlechten Abgrund des Beliebigen, der Überwucherung schon gemachter Bilder, der Klischees. Der Sinn des Arbeitens nach Beobachtung ist es, vom etwas Realen immer Rechenschaft ablegen zu müssen, die nie abbezahlt werden kann, mich im Material auszuprobieren aber nicht ziellos, immer vor diesem Realen. Das Arbeiten nach Beobachtung gilt als ein alter Modus, ist aber eine marginale Praxis in der Kunstgeschichte. Heute ist es möglicherweise der beste Schutz vor der Beliebigkeit im Malen und vor der Überwucherung der Klischees der Gegenwart, die sich im Dreieck zwischen mir, dem Bild, und dem Gegenstand einstellen.

Durcharbeitung

Wir schöpfen in der Lehre alle aus der eigenen Erfahrung. Ich komme zum Unterricht nach Lernerfahrungen in verschiedenen Disziplinen. Als Student war ich zunächst einige Jahre auf Druckgrafik konzentriert, danach Film und Trickfilm bei einem Professor, der Experte für Geschichte des Kurzfilms und Experimentalfilms war, dann erst Malerei an der HGB, die ich bis dahin für mich gemacht hatte. Danach habe ich Philosophie studiert und darin promoviert.

Die verschiedenen technischen Voraussetzungen nehmen viel Zeit. Die Beschäftigung mit einer Technik ist nicht an ein Ziel gebunden. Das Einüben der Teile einer Technik fruchtet in anderen Bereichen, führt zu einer allgemeinen Flüssigkeit im Umgang mit der Welt und mit Werken. Im Fall Radierungen, enthält die Technik viele aufwendige Griffe: Platte schleifen, polieren, entfetten, beschichten, mit Griffel zeichnen, abdecken, ätzen, reinigen, Papier und Platte ausmessen, Druckfarbe einarbeiten, Papier befeuchten, Presse ankurbeln, Druck vorsichtig abnehmen und zum Trocken legen. Dabei ist ein Stoffwechsel im Körper im Gange sein, der sein Verhältnis zur Umwelt ändert und produktiv wird in gänzlich unverwandten Bereichen.

Der Hollywood-Film Karate Kid (1984) erzählt diese Art Lernprozess. Es lernt ein kleines schmächtiges Einwandererkind aus dem Hispanischen durch einen kleinen alten Japaner seine typisch „arischen“ Peiniger im Karate zu besiegen indem er vorher Wochen lang Autos poliert, Zäune streicht, Boden putzt usw. Beim formalen Karate-Wettkampf schießen die einzelnen Bewegungen zu einem Ganzen zusammen wie bei einem in einer Lösung entstehenden Kristall. Der Fluss der Bewegungen wird gelenkt von diesem Kristall wie von einer unauffindbaren mathematischen Formel im Inneren des Körpers, welche die Beziehungen der Teile regelt. Etwas Bestimmtes Lernen heißt wesentlich, irgendwas lernen, lernen wie überhaupt etwas geht, in dem ich mich aber immer jeweils an konkreten Problemen abarbeite. Lernerfahrungen wirken unterirdisch nach über großen Zeiträumen. Wie der Philosoph William James, Mitbegründer der modernen Psychologie, bemerkte: Schlittschuhlaufen lernen wir im Sommer.

Unsere Kultur hat ein Vorurteil gegen handwerkliches Arbeiten. Vom westlichen Intellektualismus geprägt sehen wir im Körperlichen das Mechanische. Wir verbeugen uns vor dem Intellektuellen, weil wir denken, die Schöpfung liegt in der reinen Idee, die dann beliebig ausgeführt wird, egal in welcher Disziplin (seit Seneca festgeschrieben im Gegensatz artes liberales / artes mechanicae). Die Verehrung der reinen Kopfarbeit führt aber zur Vervielfältigung der vertrauten Klischees, die in der zeitgenössischen Kunst walten (s. dazu Rita Felski, Critique and postcritique (2017), und Hooked (2020)). Im Diskurs, dem Abtausch von Meinungen, kennen wir schnell alles; das Intellektuelle ist grobteilig verglichen mit den Feinheiten des sinnlichen Materials. Wie Baruch Spinoza feststellte, ist es der Körper, nicht der Geist, dessen Wirken interessant und rätselhaft ist: „es hat noch nie jemand erklären können, was der Körper kann“ (1677).

Eine schöpferische Idee ist nur möglich aus einem großen Vorrat körperlicher Erfahrung im Umgang mit dem jeweiligen Material, ob Film, Farben, Wörter, Klang, oder Körperbewegungen. Das Material ist der geistigen Idee von ihm immer schon voraus. Im Taoismus hat die praktische Bezogenheit auf eine lebende physische Welt, in deren Eigenschaften und Kräfte, deren Bewegungsarten ich mich füge, absoluten Vorrang. In den verschiedenen Formen der noch lebendigen Kulturen im Asiatischen, in der Kampfkunst, der japanischen Künste Ikebana, Origami, im Bogenschießen, ist diese Quelle erkennbar.

Der Akt des Ausdrucks, das Bringen einer intensiven Beladung von Erfahrung und Gefühl in eine dauernde Gestalt, ist das, was am Wenigsten durch ein Lehrprogramm gesichert werden kann. Ausdruck muss trotzdem erst gelernt werden. Es gibt keinen natürlichen Ausdruck von Erlebtem, nur der bloße Ausbruch von Gefühlen, aber der Ausbruch fügt sich nicht zu einem dauernden Körper, der in sich steht. Der Ausdruck von Erlebten kommt, so wie der Vogel zum Kopf im Tarkowski-Film, während man mit anderem beschäftigt ist, einer Disziplin hingegeben. Der Psychoanalytiker Viktor E. Frankl, Auschwitz-Überlebender, machte eine analoge Einsicht zur Grundlage seiner Methode: Ich kann als Mensch nicht direkt die Erfüllung und das Glück anstreben; Erfüllung stellt sich ein, Im Glücksfall, wenn ich auf ein Sinnstiftendes, eine Disziplin, hinarbeite.

Das Grundstudium, das Studium überhaupt, führt vielleicht im besten Fall zur Ausbildung einer eigenen Arbeitsdisziplin, einer Gewohnheit zu arbeiten. Was das Studium stiften kann, ist Vertrautheit mit Material, unter der Voraussetzung, daß dabei Probleme sind, für die es keine vorgefertigte Lösung gibt. Der Zwang, ein Thema, ein „Konzept“ vorlegen zu können, bedrängt die eigentliche Arbeit am Material, überdeckt dieses durch eine Kultur der Erklärungen, Lobpreisungen, leeren Behauptungen und Rechtfertigungen. In der Kunstszene herrscht die Sprache, und zwar entweder eine Sprache der Werbung oder des Gerichts und der Frömmigkeit („ja, meine Arbeit ist natürlich politisch“, „in meiner Arbeit forsche ich zum Thema x“).

Durch die Abwertung der körperlichen Tätigkeit, des eigentlichen Bereichs der Ästhetik als einer eigenen Erkenntnisform, entstehen zwei grundlegende Auffassungen der Kunst in der abendländlichen Überlieferung. Sie sind beide falsch, deuten aber das Richtige an. Beide haben mit dem Lexem Idee zu tun, vom griechischen idea. Die erste ist, daß die Kunst Formen produziert, also Ideen auf ein Material prägt, die vorher in der Seele waren. Die zweite Idee der Idee ist, daß Kunstwerke eine materielle Verfassung haben, die aber etwas Tieferes und Höheres lediglich verkörpert, vermittelt, eben eine Idee als Inhalt: das Thema oder Konzept, ein Geistiges, was selber nicht sichtbar und nicht materiell ist. Mit der Abwertung des Körperlichen erfolgt somit eine Abwertung des Materials. Gerade die Moderne in der Kunst – mit der Überwindung von Illustration und Erzählung, mit den vielen Improvisationen und die Einbindung von Unfällen und Zufällen der Produktion – zeigt jedoch, daß das materielle Werk nicht zurückgeführt werden kann auf eine Idee im Kopf.

Beim Lernen geht es nicht um die Beherrschung des Materials und des Prozesses der Produktion. Es geht zwar um das Können, das durch Erfahrung und Üben nur mit Zeit sich einstellt, aber dieses Können ist eine Grenzerfahrung des Unkönnens. Es geht immer um den Moment im Akt des Malens, wo das Können bricht, wo ich überfordert werde von der Wucht des Materials, von seinen unbeherrschbaren Differenzen, seinem unkontrollierbaren Rutschen, von der Komplexität des beobachteten Gegenstands. Es ist nicht das Unkönnen, das alle haben, das Ungelernte, das vorgeblich Freie und Unakademische, denn das ist genau das Unkönnen, das ich schon kann, also überhaupt kein wahres Unkönnen. Erst im Grenzbereich, wo ein Können ins Unkönnen umbricht, kann, mit Glück, etwas Außergewöhnliches entstehen.

Gegenwart, Vergangenheit

Ein weiterer Grund, nach Beobachtung zu arbeiten ist, ein Verhältnis zur Überlieferung zu entwickeln. Das heißt, sich mit Genese und Geschichte der Praxis auseinandersetzen, zu der man, ob man will oder nicht, schon in einem historischen Verhältnis steht. Wie der Ethnolinguist Daniel L. Everett für die Sprache als Technologie sagt: keine Technologie ist die Erfindung einer Person. Als Menschen, die Bilder machen, hat niemand von uns das Bild selber erfunden. Wir fügen uns alle in ein schon Bestehendes Feld ein, betreten zunächst schon begangene Wege, steigen in Ströme, die schon fließen. Später zu sein heißt auch, hinterher zu sein, nachholen zu müssen.

Das betrifft auch die Aufgabe, einen Stil zu entwickeln. Es ist ein Fehler, in vollständiger Abgeschiedenheit von der Überlieferung einen eigenen Stil entwickeln zu wollen, der deiner ist und niemandem was schuldet. Wenn du nicht im Wald von Wölfen erzogen wurdest, bist Du schon verdorben, schon das Ergebnis einer Kultur. Jede Praxis ist kulturelle Aneignung. Folglich machst du etwas, was sich automatisch in die Öffentlichkeit dieser Kultur stellt, ins allgemein Zugängliche, ins res publica. Die zeitgenössische Kunst ist immer schon voll von Werken, die bereits vom Vergangenen überholt, bei der Geburt schon veraltet, weil sie das Vergangene, das schon vorausgegangen und weitergegangen ist, nicht in sich aufgenommen, keine Rechenschaft davon ablegen.

Eine Eigenheit zu entwickeln ist nur möglich durch eine Vertrautheit mit diesem Vergangenen. Man braucht möglichst viel zu kennen. Das ist nicht Wissen, nicht Information, es gibt kein YouTube-Video dazu, sondern Bildung im eigentlichen Wortsinn. Der Romanautor Cormac McCarthy: „die schmutzige Wahrheit ist, daß Bücher aus anderen Büchern gemacht sind“. Francis Bacon wies darauf hin, daß jede Malerin die gesamte Geschichte der Malerei auf ihre Weise wiederholt. in seinen grundlegenden Erörterungen zur Malerei der Moderne wies Kritiker Clement Greenberg darauf hin, daß die authentische Kunst der Moderne die ist, die in Kontinuität mit der Tradition steht. Kunst sei schlicht undenkbar ohne Kontinuität, wäre ein Widerspruch an sich. (The Collected Essays and Criticism, 1993, vol 4, 85).

Die Idee, etwas völlig Neues aus sich und aus dem Nichts zu machen, ist vielleicht verwurzelt in einem ganz anderen Zusammenhang, wo sie einen anderen Sinn hat, in der biblischen Idee des Anakainosis, der totalen Erneuerung der Seele, die von Gott persönlich in dich kommt. Malerei findet nicht in der Seele statt, sondern eben in der Öffentlichkeit des materiellen Bildes im physischen, gemeinsamen Raum, im Raum der Überlieferung. Die großen mystischen Erfahrungen, wie Erfahrungen mit Drogen, führen nie zu origineller Kunst, weil Kunst eben nicht direkter Ausdruck des Erlebten sein kann. Anderseits setzt die Arbeit an einer produktiven Kunst wie der Malerei Einsamkeit voraus, „eine gewisse Abgeschiedenheit von gemeinsamen Belangen“ (Hannah Arent, Origins of Totalitarianism, ). Totalitäre Herrschaft bricht diese Einsamkeit und zerstört somit den tätigen Bezug zur Welt.

Malerei, Abstraktion

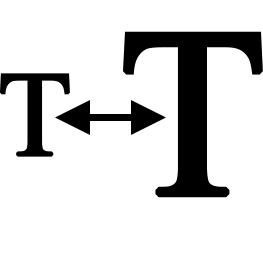

Überblicken wir die Geschichte des Malens seit den Höhlen, herrscht das Gegenständliche vor. Das Abstrakte erscheint am Rande dessen, was wir als Malerei ansehen, z.B. im islamischen oder gotischen Ornament. Im Western dauert es lange, bis es sich herauslöst und für sich steht. Besonders beim Arbeiten nach Beobachtung wird jedoch klar, daß es keine direkte Übertragung von Dingen aufs Bild gibt, daß ein Bild von etwas sich erst aufbaut aus seinem eigenen Material. In der direkten Konfrontation zwischen der Leinwand und einem Gegenstand der Beobachtung, dem Modell, ziehe ich nicht das Modell auf die Leinwand, so wie das Licht auf den Film in der Kamera kommt. Ich beschäftige mich zunächst mit einem dem Gegenstand fremden Material. Aus ihm trachte ich eine Art Ordnung zu entwickeln, ein Stil, eine singuläre Art des Umgangs des Körpers mit dem Material. Diese Art zeigt sich als Rhythmus, in Wiederholungen von charakteristischen Bewegungen, Wiederholungen, die immer auch Variationen sind.

Clement Greenberg stellte auch fest, daß die Abstraktion, einer der Haupterneuerungen des 20. Jahrhunderts, aus einer Malerei des 19. gewachsen ist, von Cézanne, Manet, Van Gogh etc., die an die Grenze zur Abstraktion gebracht wurde durch die Bemühung um größere Tiefe der Beobachtung (“On the Role of Nature in Modernist Painting”, Art and Culture: Critical Essays, 1989, 171). Daß die Geschichte der Kunst auch immer zyklisch sein kann, zeigen die vielen Malerinnen der Moderne, die sich auf das Byzantinische, die Kunst des Mittelalters, berufen, darunter Picasso, Nicolas de Staël, André Derain, Giacometti, Helen Frankenthaler, Leonore Krasner.

Die gegenständliche Malerei und Malerei, die heute sich auf die Bedingungen der Disziplin besinnt, die ihre Spezifizität ausmacht, hat Chancen, experimenteller zu sein und etwas Unerwartetes zu machen, weil das Feld inzwischen so wenig besetzt ist. Ich halte die Malerei streng nach Beobachtung – eine eher moderne Erfindung am Rande der Hauptströmungen – für eine Möglichkeit, einer gewissen Beliebigkeit der zeitgenössischen Malerei zu entkommen.

2022

Dissertation: The Smear that discloses world: Material and perception in painting.

2014

Cindy Schmiedichen, Lubok Verlag

2013

„Umkehrung der Urteilskraft: Kant“, Psychoanalyse: Zeitschrift für Sozialforschung (17.1), Hrsg. Black, Dornis, Gießler, 132-144. Eichengrund: Pabst Science Publishers, 2013.

2019

Eva Schürmann: Seeing as practice philosophical investigations into the relation between sight and insight, Palgrave Macmillan

2016

Andreas Bröckling: The entrepreneurial self: fabricating a new type of subject, Sage

2016

Mark Gisbourne u.a.: Patrick Angus, Hatje Cantz

2015

Andreas Reckwitz: The invention of creativity: modern society and the culture of the new, Polity

2015

TeleGen, Kunstmuseum Bonn

2014

Margret Hoppe: Das Versprechen der Moderne, Scheidegger & Spiess

2014

Utopien Vermeiden. Werkleitz Jubiläumsfestival, Revolver

2013

1-10 Out of Print, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Institut für Buchkunst, Leipzig

2012

Verena Klemm, Hinrich Biesterfeldt (eds.): Difference and Dynamics in Islam. Festschrift for Heinz Halm on his 70th Birthday, Ergon-Verlag

Werkleitz Festival, 2012

2011

Marc Ries, Daniel Schörnig: Geheime Leere

2011

Werkleitz Festival, 2011

2010

Susanne Holschbach: Cindy Schmiedichen, Parcours, Argobooks

2010

U.J. Schneider (Hrsg.): In pursuit of knowledge: 600 years of Leipzig University

2010

Günther Selichar und Claudia Tittel (Hrsg.).: On (plein) Air. Ausstellungskatalog, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig. Artefakt Verlag Jena.

2009

Adrian Sauer: 16.777.216 Farben

2003

Alba D’Urbano. Who am I: passato presente, Institut für moderne Kunst, Nürnberg