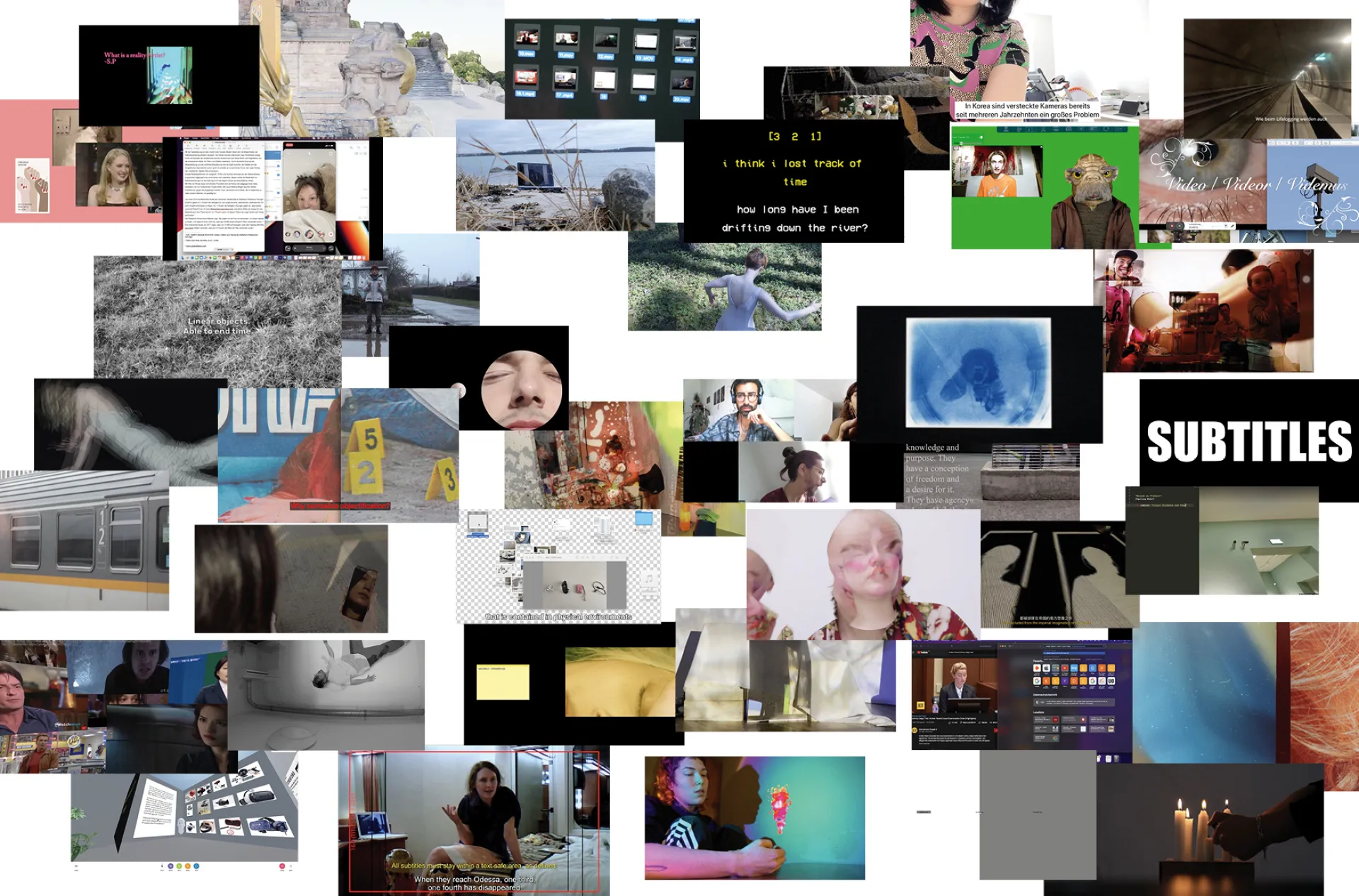

Vom Wintersemester 2020/21 bis zum Sommersemester 2024 haben Juliane Jaschnow und Dieter Daniels im Bereich Theorie an der HGB ein neues Format entwickelt: So genannte „TheorieVideos“, die eigenständige, theoriebasierte Inhalte in ein audiovisuelles Medium überführen.

Die Form der „TheorieVideos“ richtet sich dabei nach den jeweiligen Inhalten und wird von den Studierenden eigenständig entwickelt. Sie sind zugleich Produzent*innen und Rezipient*innen, die Videoinhalte nicht nur konsumieren, sondern das Medium aktiv und medienreflexiv einsetzen. Das Zusammenspiel von Form und Inhalt unterscheidet die „TheorieVideos“ von der „klassischen“ Theorieleistung eines mündlichen oder schriftlichen Referats. Ein gemeinsamer Arbeitsraum auf der Hochschulcloud lässt sich als „digitales Atelier“ bezeichnen, als kollaborative Erweiterung des konventionellen, solitären Arbeitens an Theorietexten. Dieses Format, zunächst während der Onlinelehre in Zeiten der Pandemie entstanden, hat sich auch in der hybriden Präsenzlehre bewährt. Zugeschnitten auf die spezifischen Potentiale der Studierenden an einer Kunsthochschule eröffnet es diesen die Möglichkeit ihre gestalterischen bzw. künstlerischen Fähigkeiten auf theoretische Themenfelder zu erweitern.

Das Seminar "video videor videmus" widmet sich drei Blickrichtungen des Sehens über das Medium Video:

— Video = Ich sehe (mich)

Das Selbstbild auf dem Screen: von der Closed-Circuit-Videoinstallation und Videoperformance

— Videor = gesehen werden (durch andere)

Ins Blickfeld geraten, überwacht werden: von der Sichtbarmachung visueller Machtstrukturen

— Videmus = wir sehen (uns)

Hier u.a. aus aktuellem Anlass: Die Videokonferenz, der Videodialog. Welche Art von Gemeinschaft entsteht im Live Video, welche Mechanismen der Exklusion greifen, welche Potentiale einer egalitären Kommunikation und kooperativen Partizipation ließen sich entwickeln?

Unsere Blicke fokussieren wir, im Hören erfassen wir den gesamten Raum; die Augen können wir schließen, die Ohren bleiben immer offen. So wie in unseren Sinnen besteht auch auf der künstlerischen Ebene eine komplexe Relation zwischen Bildern und Tönen.

Seit dem 19. Jahrhundert entsteht mit den audiovisuellen Medien in Analogie zu unserer Wahrnehmung ein ganzes Repertoire von Interferenzen zwischen dem Auditiven und Visuellen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erlauben die elektronische und die digitale Technik die Modulation und Interpolation der Signale von Audio und Video zu einem neuen audiovisuellen Konstrukt.

Das Seminar "audio:visuell" untersucht die unterschiedlichen Formen dieser Relationen: die Synthesen und Konkurrenzen zwischen den Ebenen Bild und Ton - sowohl innerhalb eines einzelnen audiovisuellen Werks als auch im Zusammenspiel verschiedener Genres oder auch in der Zusammenarbeit von Künstler*innen.

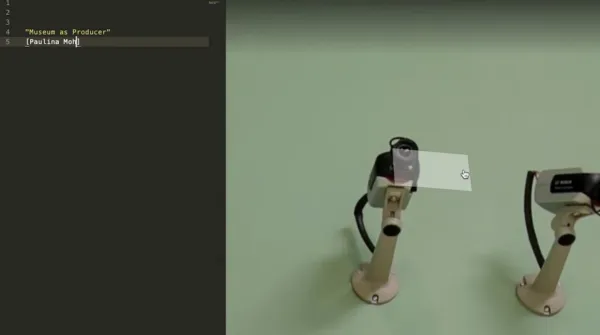

Das Seminar "Visuelle Evidenz und Machtstrukturen" untersucht das Medium Video als ein Dispositiv von Machtstrukturen im Kontext unterschiedlicher Formen visueller Evidenz.

— In der Überwachung und Kontrolle richtet sich der Blick auf die Anderen, insbesondere auf Andere, die selbst nicht sehen, dass sie beobachtet werden.

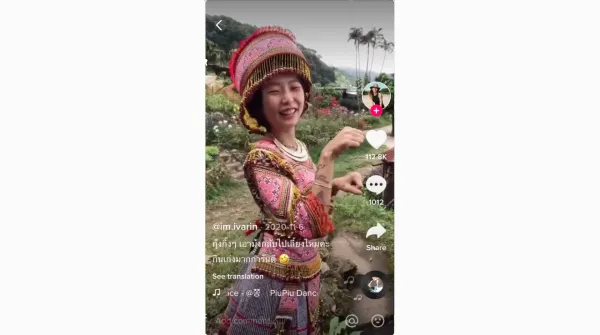

— In sozialen Medien und privaten WebCams zeigt sich das Selbstbild den Anderen und wird dabei zugleich von den Strukturen des Mediums determiniert oder konditioniert.

— Durch die Zeug*innenschaft entwickelt sich eine wachsende Bedeutung der Aufnahmen von Privatpersonen für die öffentliche Bildpolitik und Medienökonomie.

— Die Videoforensik entwickelt komplexe Investigationsverfahren zur Freilegung und Sicherung von visuellem Beweismaterial.

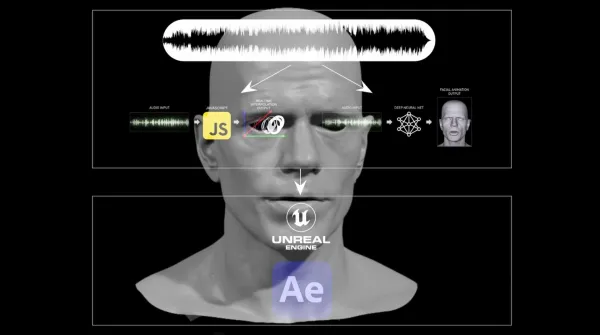

— In Deepfake Videos hingegen wird mittels KI eine contra-faktische Evidenz simuliert.

In den verschiedenen Kontexten verbinden und überschneiden sich private, öffentliche, technische und politische Faktoren. Unterschiedliche Modalitäten von visueller Evidenz werden erzeugt, behauptet oder dekonstruiert.

Das Seminar "Visuelle Zeitkonzepte" untersucht medientheoretische und künstlerische Zeitkonzepte sowie deren interdisziplinäre Schnittmengen. Durch veränderte kulturelle und digitale Praktiken entstehen Unschärfen und Hybride zwischen den zuvor klar getrennten Bereichen der stehenden und der bewegten Bilder. Neben den medial-technischen Fragen kommt eine neue Grammatik der künstlerischen Produktion ins Spiel: „A language written, but not yet spoken“ – so formulierte es der Künstler David Claerbout. Diesem Typus von künstlerischer Arbeit entspricht eine ebenso noch undefinierte Haltung der Rezeption, die zwischen Verweildauer und Augenblickshaftigkeit pendelt.

Das Seminar strukturiert sich anhand von drei Themenfeldern:

— Techniken der Produktion von Zeitstrukturen

— Modi der Rezeption von Zeitstrukturen

— Theorien der Zeitkonzepte

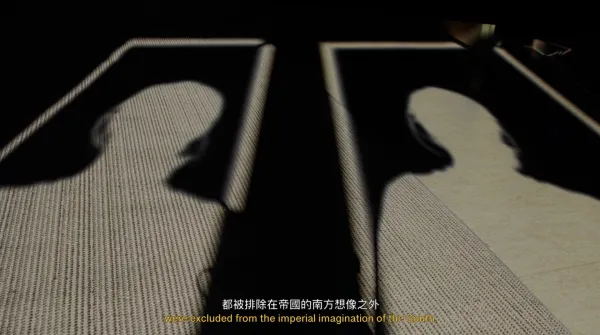

Verschiedene Konzepte von Identität stehen derzeit im Mittelpunkt von gesellschaftlichen, politischen und ästhetischen Diskursen. Im Seminar "Visuelle Identitäten. Poetiken der Vielheit" wird die identitätsstiftende Bedeutung visueller Medien untersucht. Der Fokus liegt dabei auf künstlerischen Ansätzen mit zeitbasierten Bildmedien (Foto / Film / Video und Performance). In einer multiperspektivischen Herangehensweise werden u.a. folgende Themenfelder behandelt:

— Visuelles Selbstbild im Spiegel von Medien (z.B. Selfie, Face Recognition, Social Media Likes, Closed Circuit Video)

— Faktoren für visuelle Gruppenidentität (z.B. Amateur*innenfilme, Familienbilder, Klassenfotos, Messenger Gruppen, Social Media „Blasen“)

— Blick auf die „Anderen“ und das „Eigene“ (z.B. Ethnologische Filme, Indigene Videopraktiken, Community & Participatory Video, Racial Profiling)

Die aktuellen Debatten um Identitätspolitik und Postkoloniale Studien bilden, auch wenn sie nicht umfassend abgehandelt werden können, einen methodischen Hintergrund. Tendenzen einer nationalistischen “identitären” Ideologie wird mit Édouard Glissant das Konzept einer relationalen, hybriden Identität gegenübergestellt.

Das Seminar eröffnet eine interkulturelle Perspektive auf Musik und Spiele in Europa und Ostasien und fokussiert dabei sowohl digitale (Computer- und Konsolen-) als auch analoge (Brett- und Karten-) Spiele. Neben einer historischen Einführung werden spezifische Rollen von Musik im analogen und digitalen Spiel untersucht und die dazugehörigen Fankulturen betrachtet. Dabei werden Spiele und ihre Musik als kulturelle Artefakte und nach ihren Bedeutungen für das Verständnis historischer und aktueller Kulturen befragt.

Das Seminar ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Theorie der HGB (Prof. Dr. Dieter Daniels und Juliane Jaschnow), dem Institut für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Prof. Christoph Hust) und der Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences der Ritsumeikan-Universität Kyoto (Prof. Dr. Martin Roth).

Das Projekt „TheorieVideos“ wurde gefördert durch das Bildungsportal Sachsen im Rahmen eines „Tandem Fellowships“.