Im Rahmen des Lichtfestes Leipzig am 09. Oktober 2024 zur Erinnerung an die Friedlichen Revolution präsentierten Studierende der HGB Leipzig an zwei Standorten künstlerische Arbeiten.

Die Arbeiten vor dem Paulinum und auf dem Augustusplatz beleuchten die historische Vielschichtigkeit des Platzes und fragen nach deren heutiger Sichtbarkeit. Die Studierenden hinterfragen Klischees und Differenzen zwischen Ost und West und untersuchen, wie es möglich ist, sich auch im Unvereinten zu vereinen und für gemeinsame Werte einzutreten.

In den Arbeiten im Umfeld der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ setzen sich die Studierenden kritisch mit der Erinnerung an ein Wir-Gefühl von 1989, der Frage nach der Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen und dem Kampf um Macht und Kontrolle auseinander.

Die Konzeption und Leitung des Projekts sowie die Durchführung des Seminars erfolgten durch Sven Bergelt, Juliane Jaschnow und Dieter Daniels.

Das Projekt fand in Kooperation mit der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH statt.

Videoprojektion auf Fassadengerüst

Das Bronzerelief „Aufbruch“ von Frank Ruddigkeit, Klaus Schwabe und Rolf Kurth, das von 1974 bis 2006 über dem Haupteingang der ehemaligen Karl-Marx-Universität installiert war, wurde auf dem Campus Jahnallee wieder aufgestellt. Am ursprünglichen Standort erinnert heute nichts mehr an das Relief. Der Begriff „Aufbruch“ steht in der Geologie auch für das Entstehen einer „Lücke“. Der Künstler setzt sich in seiner installativen Arbeit am ehemaligen Standort mit der Versetzung des Reliefs auseinander, indem er es proportional sowohl verkleinert als auch vergrößert und so seine Unsichtbarkeit sichtbar macht.

Die Gesellschaft verbarrikadiert sich in ihren Gräben. Sie ist gespalten wie eh und je. Doch auf eines können wir uns einigen: Im Unvereinten sind wir vereint. Die Arbeit ‚unvereint vereint’ besteht aus der Projektion von drei Satzfragmenten auf die Fassade des Paulinums der Universität. Ausgehend von der gegenwärtigen gesellschaftlichen Polarisierung plädiert die Schriftarbeit für das Gemeinsame, die Begegnung und das Akzeptieren von Unterschieden.

Grafik: Romina Vetter

7:10 min

Vor der Kulisse der ostdeutschen Vergangenheit spielt sich ein Schauspiel ab. Jugendliche filmen sich mit ihren Handys beim Tanzen. Sie tanzen zu HardTekk, stampfen mit den Füßen auf den Boden und versuchen, dem schnellen Rhythmus standzuhalten. Gegen welche Leere wollen sie mit der Geschwindigkeit und Lautstärke ihrer Musik ankommen? Der Kurzfilm ‚UPLOAD DDR’ beleuchtet mit Hilfe traditioneller Zeichentrick Animation eine Szene, in der es nicht um Erinnerung geht, sondern um den Wunsch, die Vergangenheit einzunehmen, aufzufüllen und vielleicht zu ersetzen.

Musik: Junyu Guo, Laura Große

1989 näherten sich die Demonstrierenden mit Mut, Hoffnung und viel Angst der Runden Ecke – der damaligen Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Und doch gingen sie weiter – lautlos. Asya Volodinas kollektive Performance thematisiert diesen lautlosen Augenblick. Den Moment bevor die Demonstrierenden wussten, dass ihr Einstehen für Freiheit und Demokratie erfolgreich sein würde.

Alle Besuchenden des Lichtfests sind eingeladen, den Abschnitt vor der Runde Ecke schweigend entlangzugehen. Lassen Sie dieses Stück Stille zu einer Skulptur werden. Für was oder für wen möchten Sie heute schweigen?

5:23 min

Die recherchenbasierte Videoarbeit setzt sich mit kollektiven und unsichtbaren Erinnerungen an die Friedliche Revolution und die darauf folgende Transformation auseinander. Gemeinsam mit einer seit den 1980er Jahren in Leipzig lebenden Koreanerin thematisiert sie deren Perspektive und verbindet diese mit verfremdeten Archivbildern von 1989. Das Video hinterfragt, wie Erinnerungen bewahrt, vermittelt und als Teil einer gemeinsamen Geschichte historisiert werden – und inwiefern bisher unbeachtete Perspektiven Teil der Erinnerungskultur werden sollten.

4:27 min

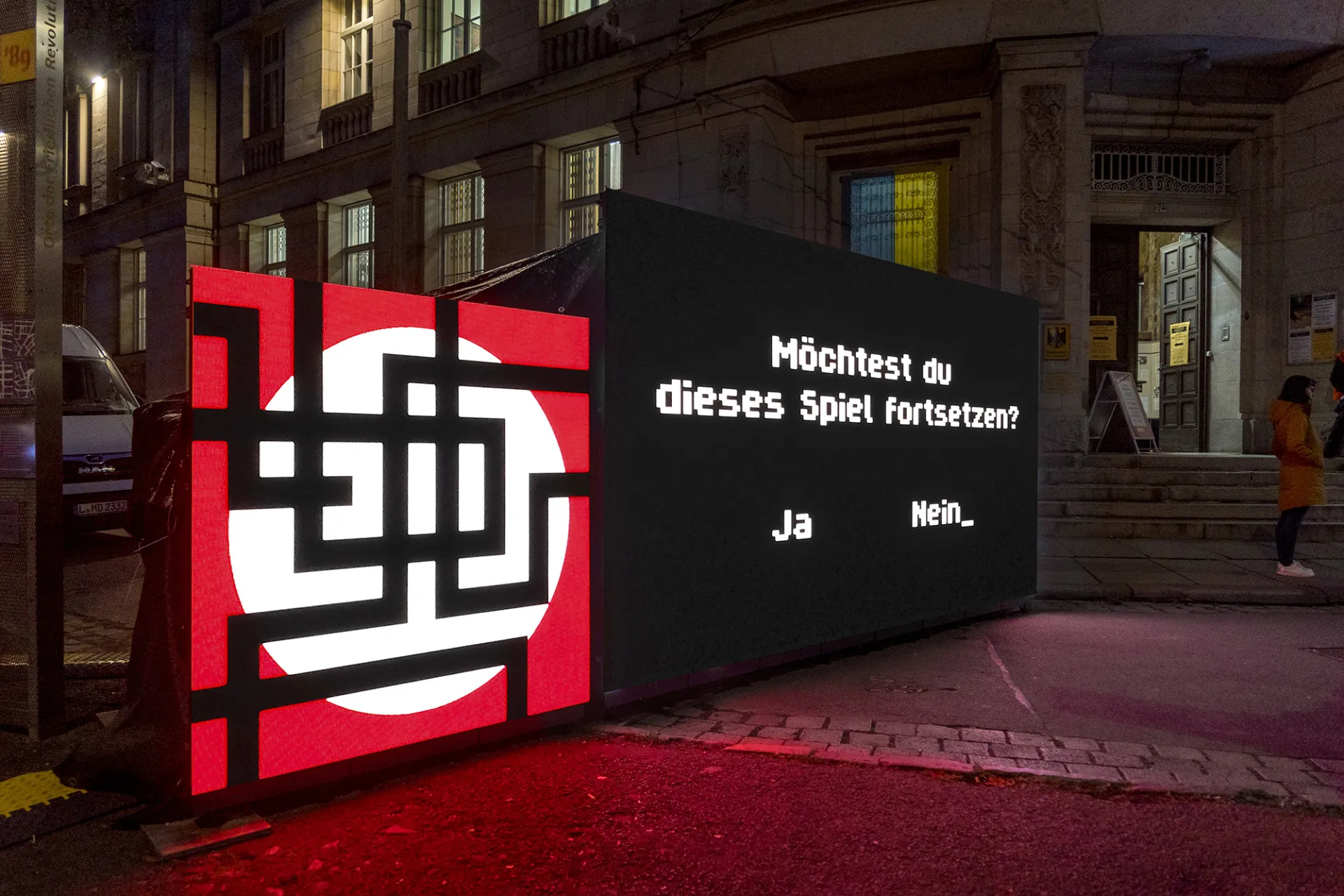

Händeschütteln, Schulterklopfen, Umarmungen und Küsse: Gesten von Freundschaft, Nähe und Zärtlichkeit, ausgeführt von Menschen mit politischer und wirtschaftlicher Macht auf öffentlichen Bühnen, enthalten ambivalente Bedeutungen. Das Zweikanal-Video ‚Ich liebe doch alle Menschen’ folgt solchen Gesten anhand von Found-Footage und setzt sie in den Kontext eines Videospiel-Prinzips.

5:13 min

Die Videoarbeit thematisiert den Aufbruch und das Ankommen im Kontext der friedlichen Proteste von 1989 und der deutschen Wiedervereinigung sowie deren Einfluss auf die heutige Gesellschaft. Der Leipziger S-Bahnhof Wilhelm-Leuschner-Platz mit dem Namenzusatz “Platz der Friedlichen Revolution” als architektonisch kühler und wenig einladender Raum, wirft ortsbezogene Fragen auf: Wohin bewegen wir uns? Wo kommen wir an? Und kehren wir zurück? Bezogen auf die Erinnerungskultur an 1989/1990 regt die Arbeit zur Auseinandersetzung mit der Repräsentation von Erinnerung und der Bedeutung von Begegnungsräumen an.

2:10 min

„Nach mehreren gescheiterten Anläufen gelang es mir, dieses fehlgeleitete Immunsystem in mir zu durchbrechen. Seitdem betrachte ich die Grenzen als potentielle Fälschung, als ein Produkt von Propaganda. Diese Grenzen sind aus Beton.“ Boris Nikitin aus „Versuch über das Sterben“

In seiner Videoperformance verhandelt Hana Hazem Arabi Grenzen und wie sie Räume teilen, den Körper kontrollieren, das Bedürfnis nach Befreiung auslösen und Spuren sowie Erinnerungen hinterlassen.

Text: Boris Nikitin

Video: Shadi Jaber

Kamera: Ehab Haddad